「放課後等の居場所づくり事業費について」【予算特別委員会のご報告】

昨年に引き続き放課後等の居場所づくり事業費について議会で取り上げました。地域ネットワークを広げ、子ども達がどこにいても過ごしやすい街になることを目指しています。引き続き、注視していきます。

【高戸質問】

4款1項4目放課後等の居場所づくり事業費について、子ども未来局長に伺います。今年度の放課後の居場所事業予算は4950万余が計上されています。事業内容と予算の内訳を伺います。

【教育次長答弁】

放課後等の居場所づくり事業費についての質問でございますが、はじめに、事業内容につきましては、和6年度末に策定する「放課後等の子どもの居場所に関する今後の方向性」に基づき、学童期・思春期の居場所づくりを推進するものでございます。次に、予算案の内訳につきましては、「要支援家庭見守り体制強化事業」に3,128万円余、「地域子ども・子育て活動支援助成事業」に1,557万円、その他放課後等の居場所づくりに関する事業として265万円余を計上しております。

【高戸質問】

主に2つの事業で構成されているといると答弁をいただきました。まずは、「要支援家庭見守り体制強化事業」について伺います。この事業は、こども未来局の虐待対策室より青少年支援室へ事業移管すると聞いております。令和4年度より川崎区で実施してきた事業ですが、事業全てをそのまま移管したのか、虐待対策室に残した事業はあるのか伺います。

【教育次長答弁】

要支援家庭見守り体制強化事業についての御質問でございますが、本事業につきましては、これまでも要支援家庭を含めた地域の子どもや家庭を見守り・支える取組を進めてきており、今後、放課後等の子どもの居場所づくりをさらに推進していくことを目指して、令和7年度からすべての事業を青少年支援室に移管するものでございます。また、これまでの要支援家庭等への支援につきましては、引き続き、関係部署が連携しながら、適切な支援を実施していくものでございます。

【高戸質問】

全ての事業を移管するものとの答弁でしたが、実際には、移管にあたり事業内容を見直したと聞いております。

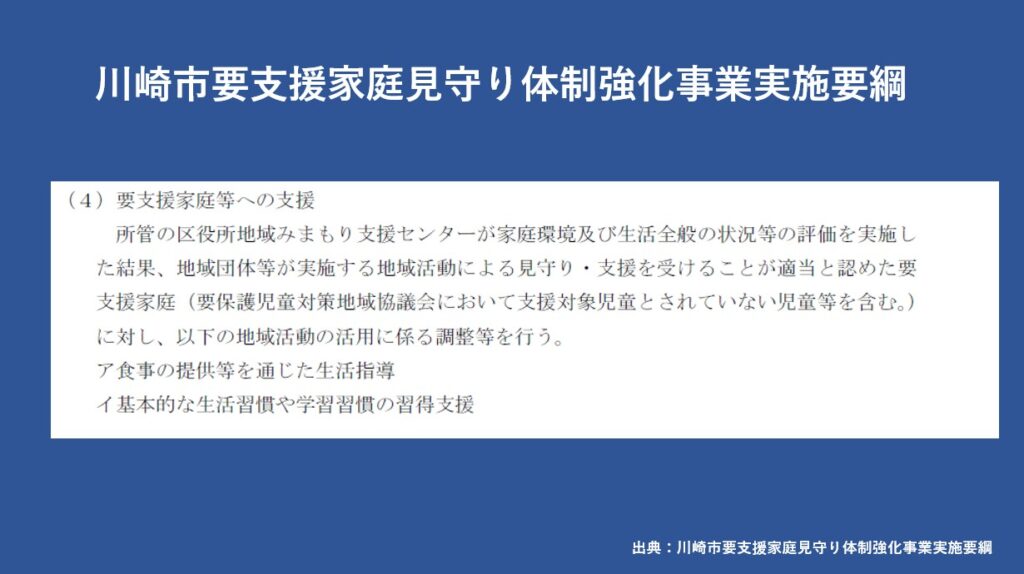

これは今の「要支援家庭見守り体制強化事業」の実施要綱の抜粋です。事業内容として4つ定められており、地域活動の醸成、地域団体等の活動支援、要支援家庭等の把握に加えて、こちらの「要支援家庭等への支援」が定められております。「要支援家庭等への支援」については、地域みまもりセンターが見守り、支援を受けることが適当とみとめた要支援家庭に対して、食事の提供等を通じた生活指導、基本的な生活習慣や学習習慣の習得支援の調整等を行うと定められており、大変重要な内容かと考えますが、事業見直しに伴いこちらは削除されたと聞いております。よって、虐待対策室にも残っておりません。要支援家庭等への支援については、今後どのように対応していくのか、伺います。

【教育次長答弁】

要支援家庭への支援についての質問でございますが、地域団体等からの情報提供により、区役所みまもり支援センターが支援を必要とする家庭を把握した場合は、家庭環境及び生活全般の状況を確認し、その家庭の課題に応じて活用できる制度や事業につなぐほか、要保護児童対策地域協議会のネットワークを活用した支援等を実施しているところでございまして、令和7年度以降につきましても、関係部署が連携し、適切な支援を実施してまいります。

【高戸質問】

要保護児童対策地域協議会ネットワークも活用した支援とのことですが、食事の提供等を通じた生活指導や基本的な生活習慣や学習習慣の習得支援のような直接的な支援とは役割は異なると考えます。本事業を移管することで、直接的な支援を定めるものがなくなり、適切な支援が受けられない家庭がないように、事業移管後も部署内の連携を徹底して行っていただくよう要望いたします。次に、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業について伺います。予算額としては1500万と令和6年度と大きく差がないことが確認出来ますが、来年度に向けた募集は昨年度を大幅に上回ったと仄聞しています。予算の関係上、不選定となる団体が出る年度も多いですが、地域ネットワークを強化するために、より適切な団体を選定することが重要です。選定団体からは毎年実施報告書が提出されていますが、評価については行っていないと認識しています。次年度の審査に活かすためにも、明確な評価基準を設ける必要があると考えますが、見解を伺います。

【教育次長答弁】

地域子ども・子育て活動支援助成事業についての質問でございますが、現在、団体の選定につきましては、申請書等に基づき、「川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業審査委員会」において、同委員会設置要綱第8条に定める基準として、「目的との整合性」「取組の公益性」「取組の具体性・実現性」「取組の効果」「補助の必要性」の5つの項目を設け、審査しているところでございます。本補助金は、「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづくり」を進めるため、その役割を担う団体を育成・支援するために年度ごとに交付しており、毎年度の実施報告書は、補助事業の内容や活動日数が、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかを確認し、補助金の交付額を確定するために提出を求めているものであり、事業内容を評価する基準を設けることは難しいものと考えております。

【高戸質問】

評価基準を設けることは難しいとのことです。現在の助成制度においては、継続して選定される団体が多いものの、事業の実施後の評価が行われず、新年度の申請書の審査のみで決定されている状況です。市費を継続投入する以上、一定の評価を行った上で審査を進めることが必要であり、適正な運用が求められます。

また、新規事業と既存事業が同じ基準で審査を受けることにも課題を感じます。新規事業については助成割合が高く、活用を希望する団体が多いと考えられますが、現行制度では「初めて本事業に応募する団体で、かつ新たに取組を行う場合」と、対象が極めて限定的なため、制度の柔軟性に欠ける点も課題です。実際、新規事業として採択されたケースはほとんどないと仄聞しています。こうした状況を改善するために、助成制度の募集回数を年1回ではなく複数回に増やすことや、新規事業と既存事業の審査基準を明確に区分するなど、地域の実情に即した柔軟な対応が求められます。制度の目的や効果を再検証し、より多くの団体が地域の居場所づくりに活用できる仕組みへと改善すべきではないでしょうか。見解と今後の対応について伺います。

【教育次長答弁】

地域子ども・子育て活動支援助成事業についての御質問でございますが、本事業の目的につきましては、地域社会全体で子ども・若者を見守り、支える仕組みづくりを進めることであり、これまでも、新規の応募等に関する補助区分や必要な経費を活動に応じて補助金上限額を設定するなどの見直しを行ってきたところでございまして、活動を行う団体の状況等を把握しながら、補助の内容の見直しを行う必要があるものと認識しております。今後につきましては、放課後等の子どもの居場所づくりをさらに推進していくことを目指し、本事業の効果についても、引き続き検証を行いながら、適宜適切なタイミングで事業を見直してまいりたいと存じます。

地域ネットワークを広げることで、子どもたちの居場所づくりを推進するとともに、支援が必要な子どもたちを適切に把握し、必要な支援につなげることが可能になります。より実効性のある制度設計へと見直していただくよう意見要望しました。